-

2022年8月23日更新 投稿者 CFD オバチャンによるマネジメント考

初めまして。本日はCFDに参加して1年半のオバチャン事務員が担当いたします。 採用時、澤代表に「現場にオバチャンの力が必要なんです」と言われました。この言葉がずっと心に残っておりまして、「オバチャン力(りょく)ってなんだろう」と考え続けてきたこの1年半ですが、最近ぼんやり概念が見えてきた気がしたので、書き留めておくことにしました。 さて、まずは、職場におけるオバチャンとはどのような生態なのでしょうか。その生態、もとい魅力について述べたいと思います。 オバチャンの意思決定力 オバチャンはやらねばならないことへの決断は結構早いです。「それ、やらなきゃならないこと……

-

2022年7月23日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 グルグラムと磐梯町

7月は、都合3回、福島県磐梯町に滞在することになった。 今、3度目の滞在の途中だ。 Living Anywhere Commonsという共創施設のサブスク会員になっていて、 磐梯町にその拠点の一つがあるのだ。 サブスクなので、何泊しても値段は同じだからついつい長く滞在してしまう。 でも、何より嬉しいのは、涼しいことだ。 この暑い今年の夏でも、クーラー不要(そもそもクーラーがない) 扇風機をちょっと回せば、それで普通に生活ができる。 さすが、磐梯山の麓で、標高が高いことの恵みだ。 そして、 併設されたコワーキングスペースには大きな机がたくさんあって、 自分……

-

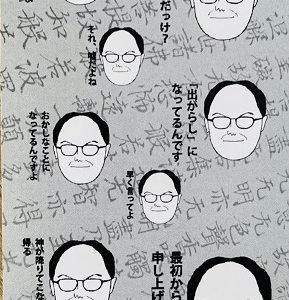

2022年3月14日更新 投稿者 CFD 「サワさんに叱られる」開発秘話

みなさまはもうご存じでしょうか? 辛辣ながらも本質を突くセリフを呟くこの方、「サワさん」を。 今回は、去年夏にグッズ化されて以来、巷に密かな旋風を巻き起こしているビジネスコミュニケーションツール、「サワさんに叱られる」シリーズについて、遅まきながらご紹介いたします。 とはいえ、筆者は開発に関わっておらず、どのようにして「サワさん」が生まれたのか、バックグラウンドが全くわかりませんでしたので、関係者の方々にヒアリングをして回りました……

-

2022年2月28日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 第6回定時社員総会を終えて

2022/2/28に、無事に第6回の定時社員総会を終えました。 コロナ禍のためにオンライン開催としました。 2年前には全く想定できませんでしたが、すでに皆さんオンラインに慣れていて、後期高齢者になっている社員の方もいらっしゃるんですが、何の問題もありませんでした。 そして、ロシアによるウクライナ侵略が進んでいるなどとは、1か月ほど前には思ってもみないことでした。 とはいえ、ナチズムの台頭や、日本の日中事変等、アメリカのイラク侵攻など、こうした悲しいできごとは繰り返し起きているというのもまた事実です。 ところで、プリゴジンの散逸構造論という、私が大学時代に流行っていた学問があり……

-

2022年1月3日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 2022年を迎えて

あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 年末からブログを振り返っていたら、「2020年、2021年と弊社の総括も、私自身の総括も、ほとんどできていなかったな」と反省です。 そのまま元旦を迎えてしまいました。 少し、この2年間と、その中での、Community Future Designの関わりを振り返ることから2022年を初めてみたいと思います。 環境を見ると、コロナ禍一色と言っても良いのではないかと思います。 オンラインが急速に進み、在宅だけでなく、「どこにいても良い」という環境が進みました。 実際、我……

-

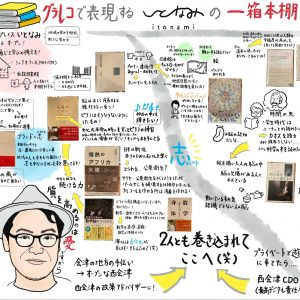

2021年8月31日更新 投稿者 CFD 『グラレコで表現する いとなみの一箱本箱』で本への想いを語りました

福島県西会津町のワークプレイス『いとなみ』で、オンラインイベントを開催しました。 『いとなみ』は、今年6月に誕生したばかりのワークプレイス。 一階は私設図書館、二階がシェアオフィスとなっており、地域内外の子どもたちや大人まで、それぞれの過ごし方ができる場所を目指しています。 その「いとなみ」の特徴的な取り組みとして「一箱本棚オーナー制度」があります。 一箱本棚オーナー制度とは、図書館内の本棚一箱分のスペースのオーナーとなり、そこでオーナーセレクトのこだわり蔵書を公開したり、物販や自身の活動のPRをしたり……

-

2021年8月27日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 パナソニック(株)様のアクセラレーションプログラムのお手伝いをいたしました~広島県福山市の教育から学ぶ~

パナソニック(株)様のアクセラレーションプログラム パナソニック(株)様では、本社のコーポレーションイノベーション戦略室が中心になり、社員の皆さま向けにアクセラレーションプログラムを実施されています。 世の中の変化が激しい中で、既存にない新規性のアイディアを事業化する、その強い思いのあるメンバーがプログラムを推進されています。 これまでも、弊社団代表の澤は、会津でのパナソニック(株)様のプログラムにメンバーとして参加するなどのお手伝いをさせていただいておりましたが、今回、このプログラムのアドバイザーをされている、西会津町CDOで会津広域地域デ……

-

2021年8月20日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 『場の発酵研究所』で発酵のお手伝いをしました

『場の発酵研究所』第1期第4回ゲストスピーカーとしてお招きいただき、オンラインでお話をさせていただきました。 『場の発酵研究所』は 困難や問題がますます増えていく社会において、どのようにわたしたちが生き、新しい活動や営みを生み出していくことができるか(どう「場」を編み直していけるか)を思考・構想し、実験・実践に落とし込むための研究を続ける場 場の発酵研究所noteより を提供し、趣旨に賛同して集まってこられた研究員の方々と、研究を重ねながら場を醸していく、という取り組みをされています。 場を醸し出すために、どういうボ……

-

2021年6月15日更新 投稿者 代表理事:澤 尚幸 数学をやれば神様が見えるようになる

――Salon De ∫u Ken流「数学学」―― 「数学は得意ですか」と聞かれて「はい」と答えられる人はそれほど多くないでしょう。 難しい公式を覚えたり、証明問題を解いたりすることが何の役に立つのだろうと疑問に思う人もいるかもしれません。 では、なぜいま数学が重視され始めているのでしょうか。 大学時代は数学科に在籍していたという代表理事の澤が、デザイナーの川村貞知さん、建築家の古川泰司さんを相手に、“数学の気持ち”を解説します。 ※本記事は動画「Salon De ∫u Ken #2『数学の気持ち』を語る b……

-

2021年6月12日更新 投稿者 理事:太田 正隆 都会と田舎の境界(その5)「道の始まりと終わり」

道の始まり 何度も旅した国道の「境・際」を辿ってみた。 地元の住宅のすぐ隣を走る国道299号線(私は愛情を込めて「ニッキュッキュッ」と呼んでいる)。 埼玉県入間市から秩父市、群馬県上野村、群馬県と長野県の県境・十石峠(1,351m)、長野県佐久市、小海町、最高地点・麦草峠(2,127m)を経て通称メルヘン街道といわれる愛称をもち、長野県茅野市を結ぶいいわゆる「三桁国道」である。沿線に多くの観光スポットがある「観光道路」である。 国道 国道の類型は「一級国道」「二級国道」に分かれていて、以下のような区分……

地域の課題を解決するための伴奏者